人間関係の摩擦や軋轢を和らげ、困難に対するショックを体の持ち方でいなす受け止め方を習慣定着する特別な方法とは?

今回のSTEP3の記事を要約し講座音声にしたら以下になります。予習的に聴くのもよいかもしれません。

実験的に、この記事をベースにGemini2.5で作成してみました。

STEP3 講座音声 ( 8分程度 )

再生速度については適宜調整してください。1.5倍程度が聞きやすいかもしれません。

ストレスは現代社会で避けて通れないものです。人間関係の摩擦、仕事のプレッシャー、予測不能な出来事――こうした度を越えたストレス刺激にさらされるたび、心と体はダメージを受けています。

医学的にも、過剰なストレスが精神疾患や神経症、自律神経失調症、さらには生活習慣病やアレルギーなど、多くの不調や病気の原因となることが明らかになっています。

しかし、ストレスは一概に悪いものではありません。

適度なストレスは、心身のパフォーマンスを高めたり、目標達成への意欲や集中力を生んだりするなど、健康にとって良い効果も持ちます。

適度な緊張やプレッシャーは、挑戦へのモチベーションとなります。

適度なストレスは心の張りを生み新しい環境や困難への適応力を高めることも多いです。また、短期的なストレスが免疫機能を一時的に活性化させることもあるとされています。

現代社会では「ストレス=悪」というイメージが強調されがちです。ストレスがさまざまな疾患の原因として頻繁に報じられたり、精神的・身体的不調の元凶と見なされたりすることが増えた結果、ストレスは避けるべきもの、排除すべき悪という捉え方が一般化しています。

これはストレス関連疾患の増加、ストレス理論の普及、メディアの影響、メンタルヘルス意識の高まりなど、複数の要素が重なった結果です。

しかし、ストレスが全くない状態が続けば、それはそれで弊害が生じます。

挑戦や成長の機会がなくなり、無気力や適応力の低下を招く恐れがあります。

危機を察知して身を守る能力も鈍り、いざという時に対応できなくなるリスクもあります。

人間が健全に成長し、社会生活を営むためには、ある程度のストレスが不可欠です。

要するに、ストレスは避けるべき敵ではなく、「適度なストレスは心身を鍛え、過剰なストレスは健康を損なう」という両面性を持っています。ストレスにどう向き合うか、その質や量をコントロールし、自分なりの対処法を持つことが日々の生活を充実させる基本といえるでしょう。

では、どうすれば現代人がストレス社会に適応し、人間関係の軋轢や困難にも強く、安定した心身を保てるのでしょうか?

自分なりの対処法というのを持つ場合に、どういう具体的な対応策があるでしょうか?

鍵になるのが「神経系統の強化」、つまり目に見えない心と目に見える体をつなぐ自律神経へのアプローチです。

人間関係や困難に動じないための対処法としての“体の持ち方”

ここで紹介したいのが、「クンバハカ」という実践的な技法です。

これは、心がストレスを受けグラグラと揺さぶられたときに神経反射を調節し、心身を安定させるための体勢です。

方法は非常にシンプルです。

心が強い刺激やショックを受け動揺( 不安や恐れ )を感じたら、まず肛門を脊髄軸に沿って軽く締める( そのことに意識を向け気づく )。

同時に肩<肩甲骨付近も含む>の力を抜く( そのことに意識を向け気づく )。

さらに、上半身は脱力しつつも、同時におへそから7〜9センチ下(丹田)に意識をすっと、鎮め落とす( そのことに意識を向け気づく )。

その結果として、温かさが丹田中心の内側から全体に、じわじわと広がる感じ( そのことに気づき心地よさを感じるまで待つ )ということ。

これだけです。

この動きを「条件反射」として身につけ、日常の中で、できるだけ意志し使用し繰り返すことが大切です。心が不安や恐れで、ざわついたときや、強い衝撃を受けたときにも自然に、反射的に、冷静に対処しやすい強い体の持ち方が、できるように神経ネットワークが形成されるように訓練します。

3つ同時にやるのは、難しいという方。

そういう方は、心がストレスを感じたら、先ずは、すぐに肛門を締め重心を下げて温かくする( そのことに意識を向け気づく )。

( 私の場合は、脊髄軸を、そっと意識し、生命エネルギーを引き締め丹田方向に引き上げ、同時に上半身は緩めて丹田に重心を下げて温めるという感覚のほうが強いです )

これだけでも、何もしないよりはるか彼方に、自律神経を守ることに貢献します。

体の耐久力も段違いです。

何はなくとも心が動揺したら、すぐに「肛門締め(上げ)」による重心下げと心の安定化です。※

意識的な反復で、神経系の統合がされ、これ( 咄嗟の肛門締め)が反射的に、スッと出来るようになったら同時に肩( 肩甲骨付近 )の力をすっと抜きます。この2つを同時にできるように反復して繰り返します。

この二つの連携、連動が、なんとなく習いになったら、最後は簡単です。

先の二つの連動的な身体操作に加えて、お臍より7cm~9㎝くらいの位置に、気持ちをすっと置いて気( 生命エネルギー )を臍下の仮想空間に充実させ丹田を、じんわり温かくし、体の重心も下げて心も安定化させるというのが、段階的なやり方です。

これが、クンバハカ密法(神経反射の調節法)という天風哲人が開発した技法を、私が咀嚼した内容になります。

尤も自分なりの言葉や解釈、感覚も少し加え、取り組む順番や練習方法も書いてしまってますけども。

詳しくは、「 成功の実現 」第5章 より強く、逞しくの一次資料をご覧いただければと思います。

さらに効果を高めつつ習慣にしたいなら、先の3つを連携、連動させ臍下に生命エネルギーを引き締め上げ充実させて温め重心を安定させるクンバハカを意識しながら、ゆっくりと深い呼吸を行うのが理想です。

とくに、息を心地よく7分目程度吐く丹田呼吸をセットで取り入れることで、下腹(丹田)が温まり、心身の安定感がより高まります。

現代人はどうしても胸や肩に力が入りがちですが、ざわついた感情を鎮めるためにクンバハカと深い呼吸を組み合わせるということ。

そうすることで、上半身の緊張をほぐし自律神経を鎮めて、心の動揺を鎮めて感情の切り替えにも貢献し、心をどっしり安定化させることができます。

なぜ今、クンバハカが必要か

現代社会は情報過多で、心が外部の刺激に振り回されやすくなっています。

人間関係も複雑になり、ストレスや不安を抱えやすい環境です。こうした社会では、丹田を意識しクンバハカを習慣にすることで、自律神経が安定し、心身が刺激に鈍感になり落ち着きやすくなります。

クンバハカの継続によって期待できるメリットは多岐にわたります。

●腰・下腹に力が宿り、地に足がついた安定感が生まれる

●人間関係や仕事での不安や緊張、ストレスに動じにくくなる

●疲労物質の分解が進み、疲れにくくなる

●太陽神経叢(自律神経の中枢)が温まり、代謝も向上する

●姿勢がよくなり、自然と落ち着いた雰囲気や魅力が醸し出される

また、丹田が安定することで、瞑想などの心身トレーニングも深い領域へ進みやすくなります。

骨盤や腰が整えば、呼吸も深まりやすく、自己肯定感や人間関係の円満にもつながります。

このように、クンバハカは地味でシンプルな方法ですが、毎日の習慣にすることで驚くほど多くの好影響を心身に与えてくれます。

即効性もあり、実際に行えばその場で心身の積極的な変化を感じられる方も多いでしょう。

ストレス社会のなかで、体(の持ち方)からのアプローチで心を整え、人間関係や困難にも動じない“自分軸”を育てたい人にとって、クンバハカは強力な武器となります。シンプルな方法こそ、意図して、意味を感じながら続けるほど力を発揮します。

では次に、どういう実行をすれば呼吸を足がかりに習慣化されやすくなるか?ということですが・・その実行手順の説明の前に

( 方法はシンプルなので )

タイトルの「 お腹を意図的な呼吸で温め練る 」ということの重要性をもう少し科学的に掘り下げて説明を試みようと思います。

私たちは、息の出し入れをしないと肉体生命を維持できません。

「 呼吸 」というのは食事と同様に体の健康を保持するために、また外界から必要物を取り入れるという

とても大切な役割を担っています。

そういう重要な役割以外にも

精神統一、仕事や学習、その他の作業能率の向上にも密接な相関関係を持っていると言われています。

たかが呼吸と侮るなかれ、でして

私たちは、1時間に平均で約1,000回

個人差あるとされていますが1日に約20,000~25,000回という多くの呼吸を無意識、意識問わず、してると言われてます。

その1日約20,000回の呼吸について、よくよく考えてみると1呼吸1呼吸は、実に些細ですが

呼吸する際に、身体物理的に「 骨盤や脊髄軸が歪んでいて 」

かつ

感覚や衝動の赴くまま、無意識の本能に振り回され上半身・・とくに頭のみに氣がこもり無自覚にしている方と

深く静かに7分目程度吐いて、心地よく吸う呼吸を意識づけ条件付けして腹(腰)を作っていき

呼吸を精神統御のツールとして発展的な習慣になるように心がけてる方との間では

初期状態では、さほどの差がなくても

時間を経るにつれ、精神の安定のうえにも大きな差がついていってしまうでしょう。

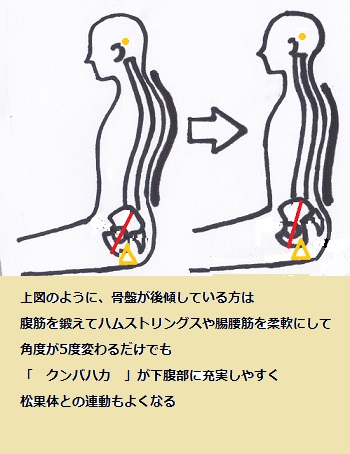

例えば骨盤が後傾し骨盤を支える筋肉が柔軟性を失い萎縮していると

内臓を圧迫し肩も凝りやすいし呼吸も浅くなります。

神経反射の調節( クンバハカ )を施して心を鎮める際の最大威力を感じにくくなります。

※追記するなら眉間の少し上の奥の松果体との連動だけでなく喉の力も使うのですが、その連動も骨盤が歪んでなければクンバハカの最大威力を感じやすくなります。

(こういうのまで書くと却って混乱する方もいるかもしれませんが、クンバハカの意識だけでなく身体物理的に呼吸が深くなることを意識することは大事です)

※骨盤が後傾し萎縮して呼吸が浅くなる温床になっているかどうかを確認する方法は、いたって簡単です。

合蹠(がっせき)をして、お臍を踵( かかと )につけるように意識して上半身を前にゆっくりと倒す

これが難しい・・息を7分目程度吐きながらゆっくり無理しないように息を詰めないで前屈していっても

<前屈していった際に>お臍と踵の距離が遠く離れすぎているって方の場合は、

何らかの原因でストレスをいなすことが出来ず体に蓄積し骨盤が後傾し、かつ萎縮しています・・

深いところの筋肉がこわばって硬化し腹筋や深層筋も癒着し弱っていると言えます。

そういう体であったとしても今後の積極的な取り組みで深いとこの筋肉を柔軟にし、地道に改める体づくりを少しずつしていくとよいでしょう。

その意味では経絡体操等もお薦めです。このワードで検索すれば、実践動画や図解、教室情報、書籍が多くヒットします。

初心者向けから上級者向けまで幅広いプログラムが存在しますから。

ご自身に合ったものを探して、筋肉や関節のこわばりを取って整えることでクンバハカが本来の性能を発揮するようになっていくのではないでしょうか?

とりあえず、今すぐできることは、ここぞ!という時の絶対クンバハカや日常時の自然クンバハカなど日常生活でクンバハカを使い分けて実践するときでも、

( とりわけ絶対クンバハカを実践反復し練習する際は )

気持ち、胸を張って(開いて)仙骨をぐっと前に押しやる意念をもって

肛門を締め、同時に肩( 肩甲骨含む )の力をすっと抜いて気持ちを臍下3寸に、心地よく置いて安定させるというのを丁寧に練習するということ。

何か強いストレスを心が感じたら咄嗟に、この体の使い方ができるように練習するとよいでしょう。

※出来ない方は、とにかく強いストレスを心が感じたら肛門を締め上げるだけでも違います。繰り返しますけども。

なお骨盤が後傾してたり、歪んでるから

心が何らかのショック衝動を受けて動揺し、グラグラと揺さぶられた刹那に神経反射の調節を施しクンバハカでいなすことを実践しても

効力を感じにくいんだ・・だからやっても無駄・・大したことない・・と思わないことです。

それでもなんでも・・どういう体癖であろうとクンバハカ法( 神経反射の調節法 )は条件反射にしてストレス刺激を、体の持ち方で、動揺を和らげるようにすべき!と思ってますんで念のため・・

この件で追記するなら

前屈がほとんどできない方がいます。

こういう方は、案外真面目な方に多くて、無理やり前屈しようとして、

ストレッチを継続しても、何年もほとんど変わらないというケ-スがあります。

そういう方は´骨盤を立てる´という感覚自体が掴めないかもしれません。

ですが、クンバハカの際に仙骨を押して立てる意識を持つだけでも違いますから。

鉄板状態の方は、

仰向けに寝た状態で両膝を抱え込み、背中を丸めた姿勢で前後に転がる、または左右に揺れる運動をしたらよいです。

そのうえで前屈の際に

最初は膝を、いくらか曲げても良いから、先ずは両腕を伸ばして両手と足のつま先を握るようにしたらよいですよ。

学校で「 膝を曲げずに、しっかり伸ばして前屈しないと駄目 」なんて言われたことは、さっさと捨てて(忘れて)しまいましょう。

極論すれば、無様で、不格好でも体育座りのような恰好をしてでも先ずは両手と足のつま先を握るようにする。

そこから、息を心地よく7分目くらい吐きながら、背中の後ろや腰回りをゆらゆら回したり前後させたりしながらほぐす。

そして息を心地よく、ほどほどに吐きながら仙骨を押して曲げるように意識する。

その状態から、ほぐしながら、少しずつジワジワと膝を( 伸ばせるとこまで )伸ばす。

さらに

寝転がってできる足<太もも裏>の筋肉を心地よく伸ばすタオルトレ-ニングや

両手と足のつま先を握る段階から、少し進化させた

膝を曲げたまま倒すというのを織り込んで、先のローリングや体の筋肉のロックをバランスよく外すようにすると鉄板状態は少しずつ解消されると思います。

なんて言いますか、鉄板状態になってる方は、ロックがかかってるような状態と見ることが出来るんですけど

筋肉のロックを見極めて、バランスよく取り組むとうまくいくよという考え方(理論)です。

ちなみに、私は、そこまで体は柔軟ではありません。ほどほどです。

ほどほどでも、STEP5の中段から後段に述べたような、うっとりせしめる霊妙なナーダ音や丹光などは瞑想で感じれるようになっており、事実として深まりを感じられます。自己統御にも役立っていますので、多少体が柔軟でなくても、瞑想の深まり等には、<無関係ではないにしろ>そこまで強くは相関しないと思っています。

ですので、「 瞑想を深めたいが体が柔軟でないから、私には無理だ 」。と思ってる方は、それは思い込みです。私みたいに体が、ほどほど硬くても、相当にひどく骨盤が歪んでなければ瞑想の深まりに顕著に影響はしないというのは私自身の体験でわかってますので安心してください。

とは言え能力開発一つを取ってみても

極度のストレスに曝され続けて、適切なストレス処理を施さないでいたらパフォーマンスは落ちるでしょう。

ストレスを受けた際に緊急スタンバイのために副腎皮質ホルモン( コルチソル )が

分泌される機構が体( 脳 )には備わってます。

この物質が過剰に出過ぎると海馬の神経細胞を死滅させることが分かっています。

苦難から逃れ緊急事態の時に体の防衛システムとして脳下垂体から出される有用なホルモンの一つにコルチソルがあります。

これもバランスが大事でしてコルチソルが分泌過剰になると脳の海馬が、どんどん萎縮すると言われてます。

それを証拠にベトナム戦争から帰還した退役軍人の方の脳をMRIで脳画像診断したところ

著しく海馬が委縮していたという論文も出されています。

海馬の萎縮が進行すると心の働く基盤である脳の持つ力が削がれ

脳を基盤にして働く心が晴れやかになり難くなって

気も散りやすくなる・・とも言われてます。

ですのでクンバハカ( 神経反射の調節 )は能力開発以前のとこで、自律神経系統のうちで、いちばん大事なみずおちの太陽神経叢や心( 意識 )が働く基盤である脳領域の海馬を守るためにも重要なメソッドだと思っていますから。

話を呼吸に戻しますが・・呼吸についても´たかが呼吸´とは決して言えないわけで

ゆっくり静かに・・かつ深く呼吸すると気持ちもゆったり余裕が生まれ動きもゆっくりになります。

その反対に、せかせかした呼吸の場合は心( 意識 )も反映されたようになって落ち着きがなくなります。

呼吸法というのは、ヨーガや座禅、気功法はもちろん、集中力を養う速読やらの能力開発の前準備として

あるいは健康法とか

仙道、合気道やら太極拳、柔術などの武道の基本( 土台 )にもなっていて、あまりにも多くの呼吸する方法があります。

それだけ( 呼吸 )というのは大事な部門で一大分野でして実に奥が深いということです。

次に精神物理的側面から「 呼吸 」を説明するなら

一応・・一般の方には難しいかもしれないと前置きし

呼吸というのを抽象化するなら

呼吸( する筋肉 )というのは、人体の神経系統の不随意筋ともつながっており

無意識に( 潜在意識の一部門の働きで )呼吸をしてくれますよね。

一方で随意筋ともつながっており、私たちは、無意識に行われがちな呼吸を

( 意志し意図することで )意識的・自覚的に・・意識のまな板の上にあげて呼吸を行うこともできます。

習いにすることで「 呼吸のあり方 」を深く静かでパワーに溢れたものに修正出来るということも言えます。

これを、もうちょっと平たく解説するなら

ショッキングなことがあったり

感じせしめられる心が不意打ちを食らったり、驚いたり、失望、落胆したり、困惑したり、過度の不安に陥ったり

屈辱を感じたり、恐れたり悲しんだり、怒ったりしたとき等

当然、呼吸が乱れ浅くなったり、呼吸数が増え過ぎたり、あるいは無意識に呼吸を止めて

「 いきむ 」ことがありますよね。

このように外界の摩擦や軋轢・・外的刺激、衝動によって心はグラグラ揺さぶられ

呼吸は非常に大きな影響を受けて翻弄され心にも感染していきます。

これは裏返せば

「 呼吸 」を覚めた意識の上に引っ張り上げて意志して呼吸を体の持ち方と合成させて

ゆったり整え深くしていく

( 身体の動かし方 : 生理的操作 )こと( 調息 )によって

心の持ち方( 心理的状態 )に感染させて制御する( 調心 )ことも出来るということを意味します。

呼吸を制することで無意識の心につながった神経系統( 自律神経系 )の乱れをも整えることも可能と言うことも出来る。

もう少し突っ込んで三段論法で説明するなら

呼吸という( 体の動かし方 )を自覚し意志の力で少しずつ変えることによって

随意器官とつながっている交感神経の過剰な緊張状態を和らげて

交感神経と連動している自らの意識で動かすことの出来ない不随意器官

( 内臓、循環器系 )とつながっている副交感神経との調和を図ることができますので

結果的に

神経系統( 自律神経系 )の生活機能の勢いが増してきて呼吸する方法を意志の力で

これまでと変えて、それを自律神経が安定化しやすいように意識的に繰り返すことで

大事な心を自然に落ち着きやすいものにできるということです。

また

「 呼吸 」というのは、意識しないでも( 死なない限りは )

無意識ともつながった( 自律神経系統 )がしてくれることからわかるように

自らの意念( 意志と想像 )で動かすことの出来ない不随意器官と

自らの意念( 意志と想像 )で動かすことの出来る随意器官のどちらにも位置する面白いものでもあります。

このように

「 呼吸の深浅も精神に感染し、呼吸と精神状態は相互に干渉したり共鳴したりする 」

という事実から

さらに、もう一歩進めて

なぜ?呼吸を制御することが精神状態の制御にもつながるのか?

呼吸を変えると精神(感じる心)が変わるのは何故か?

という単純な質問を心に投げかけて考察すれば・・・

それだけでも思わぬ発見があるはずです。

能書きはここまでにして

では一体、どういうことを心がけたら

呼吸でお腹(腰)を温め練ることが出来て丹田が鍛えられ

深く静か・・かつ力強い呼吸をする土台が出来るか?と申しますと

そういう深い心地よい呼吸が出来るには、腹や体軸を少しずつ作っていく必要があります。

腹という点では

肩の力・・上半身には余計な力が入ってなくて

臍から上の「 みぞおち・・胃の裏の太陽神経叢の部分 」は、強張っておらず、ほぐれて柔軟性があり

臍から下の腰周りの筋肉( 腸腰筋、大腰筋など )や深い筋肉が硬化しておらず

柔軟性があって

下腹部( 臍下丹田を含む骨盤のなか )はマリのように、やや膨らんで、弾力があって

力が漲って足下も血流が滞っていないというのが

深い呼吸をする「 お腹 」の理想的な形とされています。

また

息が浅いと疲れやすく耐久力が失われていきます。

ですので

上腹部の緊張を適切な身体作法で徐々に取り除くと同時に

背骨に心地よい刺激を加え呼吸で馴らしていき

ゆったり静かに7分目程度吐く深い呼吸と

肺の底まで息を詰めない・・無理を決してしない

ゆったりした自然な形でグーーッと酸素( とともにプラナを )7分目程度吸い込む呼吸法を

仕事のON・OFFの切り替え時とかに応用したり

「 下腹〔腰と肚〕を練って 」諸事万事、重心が下がり

氣が腰に鎮まり温まって、それが広がり五臓六腑、四肢の末端に至るまで

氣( プラナ )が体全体に漲りやすくなる訓練をして体を作っていったら

時間を経るにつれ

精神的にも、健康のうえにも大きな差として実践者自身に還ってくるものと思います。

事実として

これからご紹介する呼吸法やクンバハカ体勢( 神経反射の調節 )を意識的に心がけてると

よくないことを予防することが出来ます。

具体的には

環境からの影響で、興奮や緊張などの過剰なストレスを心が感じたとき

おなかにも、「第二の脳」とも言われる自律神経の中枢があるわけで

それが、太陽神経叢( ソーラープレキサス )と言われてるとこですが

ストレス刺激( の波 )を、「 体の特別な持ち方 」で和らげず

胃のすぐ後ろの´みぞおち´( 太陽神経叢 )で、まともに受け続けてしまうと

ダメージをじわじわ蓄積させていき自律神経の中枢部である太陽神経叢の調子を損ねてしまいます。

太陽神経叢は人体の急所のひとつで、ここが調子を崩すとロクなことがありません。

逆に

引き締め上げるというのを意識し臍下( 腰、丹田の仮想空間 )に氣を集めて深い呼吸が出来て、腹が練られていくと

よくないことを未然に防ぐだけでなく、いいことが沢山あります。

先ずは

気が臍より下に鎮まりやすくなってお腹が温まりやすくなることで

心がどっしり落ち着いてきます。

頭に血がのぼって、怒りや怖れに拍車がかかりにくくなります。

これは実験してみたらわかりますよ。

肛門を締め上げ、同時に肩の力を抜いて臍下を温めスッと意識を置いた状態で

怒り狂うことや恐れ惑うことは、かなり難しいです。と言いますか難易度マックスというのが体感でわかるでしょう。

かつ体内に発生した過剰の活性酸素を消去( 乳酸などの疲労物質を分解 )する力が高まり

(以前より)さらに、肉体感覚やらからのストレス刺激にも強くなり

不安や緊張を、ばねとして力に変換できたり疲れにくくなります。

こういう呼吸を地道に続けてるとクンバハカも習いになりますから。

Amazonのレビューとかを拝見したら

クンバハカを習いにすることで

「パニック障害の友人が発作が起こりそうになったらクンバハカ法で楽になった」

という感想を述べてる方がいらっしゃるように神経を安んじる作用があります。

前置きが長くなりましたが

以上を踏まえて

お腹( 臍下 )を練って気を鎮めやすくなる呼吸法プラスアルファでクンバハカを習慣化する方法について解説していきます

まず基本中の基本である「 完全呼吸 」から解説しますね。

本当に伝えたいのは太陽神経叢の機能不全を少しずつ戻していく逆腹式呼吸ですが・・

こちらが基本ですから。

●完全呼吸( 深呼吸 )について

呼吸の基本は、「 肩の力を含む´臍から上の´上半身の力を抜いて、ゆったり静かに深く吐く 」というのが基本です。

また 「 (高品質に)心地よいこと 」が条件反射にする原則です。

丁寧に解説している本を読んでそれをやってみても、その方法が本当にあなたに合っているのかは、なかなかわからないものです。

氣道を塞いだままにせず顎の角度を調整して、空気の入りやすい角度を探したり

心地よさを探すようにして

「 いきみ 」にならないようにします。

焦って痛みを我慢したりしないようにします。

焦ると無理をして呼吸が力んでしまいがちになるのです。

故に身体( 特に、肺、頭、目 )に痛みを感じたら

( 正確には痛みを身体が伝えてきたら )正しい方法をやっていない( 間違っている )と判断して、

そこで中止し、その手前の6~8分目くらいの´いい塩梅´で抑えるようにしたほうがいいでしょう。

呼吸法を練習しているときに胸( 肺 )や脳、眼に圧力が過剰にかかって

痛みがないかを時々自己点検( 赤の他人のように客観視<俯瞰、内省検討> )してみてください。

無理をすると、生理的にもよくないですから。

もし、お近くに呼吸法などに熟達した先生がいらっしゃるなら、教えてもらってチェックしてもらうと進歩が早くていいでしょう。

そういった無理をしないというのを踏まえた上での呼吸方法についてですが

天風哲人は、「 成功の実現 」第五章で「 呼吸方法 」について、以下のように述べています。

( 以下引用 )

深呼吸は出すだけ。

最初、肺臓の中の悪ガスを出すことが大事なんです。

呼吸なんだから、「 呼 」のほうから先におし。

そのときに、肛門は締めておいて、肩だけ落として、腹のほうは考えないで、息を出すだけ出しちゃう。

出しちゃって、出切ったなと思ったときに、改めてまた肛門を締めて、肩を落としておいて、息を吸い込む。

いっぱい吸い込んだときにお腹にぐっと力を入れて、そしてまたハーッと出す。

( 以上引用終わり )

簡単に書いてますが・・この呼吸を心がけたらクンバハカ( 神経反射の調節 )も習いになりやすく

腹も練られるし深い呼吸も出来るようになり、醸し出す雰囲気も変わってきます。

これに付け足すなら大自然に内潜する見えざるヴリル・Vril (精気).を有難く頂戴する意念を抱いて、意味をかみしめて

吸ったり吐いたりする息に気づいて行うということ

あっ、今私は息( 大自然のVril )を息とともに吸ってるな‥息の吸い込みに伴ってお腹や胸が膨らむ感覚があるな。

あっ、今私は肛門締めてるな。締った感覚があるよ。 あっ、今は私は息を吐いているな・・息の吐き出しの流れとともにお腹や胸が縮む感覚があるよ。というふうに、自然な呼吸に気付いてあげるだけでOKです。

特に

いっぱい吸い込んだときに肛門を締め上げ腰にぐっと力を入れて、そしてまたハーッと出す。

のとこ

仙骨を押すようにして腰にぐっと力を入れるときに、横隔膜をぐっと下げ

お臍から指3~4本分くらい下のさらに内部の

仮想内部空間の丹田に気を引き上げ集めて温め

肺の底の底まで空気が入って外気の活かす気を取り入れ生気が満ちやすくなるように

肛門を丹田に向けて引き上げ締めた腰の仮想空間あたりや

太ももの付近まで、じわじわした心地いい刺激が入って

可動域を拡げるようにする。

以下の図のとおり、肺の上部だけでなく肺の下部まで気(プラナ)が満ち渡るようにするってことです。

ほんの些細なちょっとしたことですが

丹田を中心に放射され肺の底の底まで空気( 氣 )を、心地よく入れるイメージを持つって大事なコツです。

そういうのを1日1回でも意識的に7分目程度の深い吐く呼吸と、7分目程度の吸う呼吸をそっと行うことを心がけてたら

器質的にも腹が練られて深い呼吸ができやすくなって、その人から醸し出されるものが変わってきます。

これが変わってくると、その人がいるだけで周り(場)を和ませたりします。

また

こういうの心がけるだけで

肛門を仙骨のポンプで引き締め上げ、肩の力を抜くというのを意識するだけで腰のあたりがポカポカ充実してくるのを感じるはずです。

こういうことを心がけるだけで

あなたの心が動揺させられ不安や緊張を伴うようなショック衝動を受けた時でも

いなすことが出来るので

小さなダメージを蓄積させ、それが積もることで自律神経の中枢部の調子をおかしくさせ

やがては心の調子を崩すことから、あなたの大事な心を守ってあげることが出来ます。

自分の為にもなるし周りの雰囲気も良くするのだから、やらない手はないでしょう。

以前の私がそうだったんで、もうキッパリ断言的に言い切れるわけですが

私の場合、こういうちょっとしたことを知らず、実践してなかったときは、いろんなストレスをまともに´みぞおち´で受けて、それが少しずつ蓄積させていたわけです。

太陽神経叢ってのはストレスを受けやすく腫れやすいのです。

ここが腫れると不安や苦痛に、めちゃくちゃ過敏になるし

太陽神経叢って抑圧された負の感情を溜め込み易いとされてるんです。

だから、こういう呼吸で腰を練ったり

クンバハカ( 神経反射の調節 )を習いにしてない方は、過敏になって慢性的に胃がしくしく痛む・・

喩えが適切かわかりませんが・・

釣りバカ日誌の浜崎伝助( 浜ちゃん )の上司の佐々木さんみたいに

もう胃薬が手放せない・・高価な栄養補助食品飲んでも・・どうにもならないということが起きやすいわけですが・・・

こういうことを意識して後天的に訓練していくだけで

緊張や不安の連続で心がイライラし呼吸が浅くなって・・重心が上へ上へと上がって安定を欠く。

ストレス刺激が昂じて、身体の強い部分で受けないで心でまともに受け過ぎて、それが蓄積し、みずうちでまともに受けて

やがて胃壁に穴が開く・・とかいうことも無いし・・

余裕が出来て心が揺さぶられても、すぐにリセットできるようになるはずです。

恐れや緊張などで心が強く揺さぶられ神経が、その衝動で緊張するような刺激を受けたときに

肛門をキュッと締め上げて息を止めて肩を弛め肛門を丹田に向けて締め上げて体をストレスに強いもち方にする

その後にクンバハカを意識した軽い深呼吸をして心の動揺を鎮めて落ち着かせ、いなしてあげるだけでも

胃のすぐ後ろの´みぞおち´( 太陽神経叢 )に与えるダメージは、天地の差で和らげられ鎮められますから。

ヨガの研究家としてもよく知られていた藤本憲幸氏によると

「 禅はヘソ下3センチにある丹田に全身の力を集める訓練と同じで、

これができるようになると以前に比べたら、疲れにくい体になるばかりか、

いつまでも凄い記憶脳を保っていられる。

つまり、丹田に力が集まれば集まるほど脳波は安定したα波を出し、

何でも吸収でき積極的になる。

さらに、全身の“氣”が統一され、むら気や嫌気がやる気と活気に移行する 」

と、頭脳を明晰化させる意味でも、その効果を絶賛なさっていますから。

次に

呼吸を無意識にしてるのから意識の俎上の上、おまけに腹も練られる

「 逆腹式呼吸 」も解説しますね。

これは、こういうのをしないでよい方もいるかもしれません。

基本は先に述べた一番自然でシンプルな深呼吸( 完全呼吸 )で、こちらに回帰していくはずですが

一般的に現代人は多くの過剰な刺激に晒され

脊髄軸はゆがみ頭に氣がのぼせやすく不安や緊張を感じ易い・・バランスも崩れた方が大半だと思いますので

徐々にバランスをとるのによい呼吸法になります。

逆腹式呼吸は

一般の呼吸と違うので

眉間の奥を意識することが自然になり意志の力を間接的に鍛えられるし深層の腹筋を鍛え上腹部の気血の流れを促し呼吸と腹筋運動で腹のマッサージができます。

緩やかな錬身にもなるでしょう。

また

緊張しがちな上半身の力を逆転発想で抜くことが出来ます。

さらにいいことに

日々の生活に創造的な新たな佳き変化・・ゆらぎを起こすのに優れています。

やり方は以下のとおりです。

●逆腹式呼吸について

方法は、眉間の少し上および眉間の奥にそっと氣を集め、涼しくし、肛門は丹田に向けて締めておいて、肩を落として

そのとき腰を考える。

肛門を丹田に向けてきゅっと引き締め上げ

腰の筋肉を使って

臍より下の会陰の部位から凹ませ

さらに、腹筋を使って上腹部にかけて

背筋を心地よく反らし気味にし、お腹を、じわじわ凹ませながら、肛門の付近から力をかけ

絞り上げて凹ませるように息を吸い、会陰、丹田・・そして臍の下から・・上腹部にかけて絞って圧縮しじわじわ凹ますようなつもりで、その緊張を伝えていき両腕の付け根付近も緊張させる気持ち的に胸を張って背すじを伸ばし背骨を、心地よく反らし気味にしながら心地よく、お腹を練り絞って気を丹田に搾り上げていく感じ

そうして

今度は

胃の後ろの太陽神経叢まわりの上腹部や肺臓の中の旧いガスを

先程圧縮し緊張させた力を弛め解放するように上半身の力を抜いて

反動で、へっこんだお腹を元に戻し

そこから( 深いとこの腹筋を使い )息を吐きながら、じわじわお腹を膨らませ

息を7~8分程度心地よく出しちゃう。

もう少し出せそうだな・・くらいの、いい塩梅・・と思ったときに

改めてまた肛門を締めて、肩を落としておいて、肛門の付近から力をかけ

腰およびお腹をぐーーーっと絞りながら息を心地よく7~8分程度吸い込む。

このときに

( 腰の筋肉や腹筋を使い )お腹を、丹田・・そして臍の下から上腹部にかけて絞って凹ますようなつもりで、その緊張を伝えていき両腕の付け根付近も、程よく緊張させる

腹を絞って、なおかつ腹の中に息を入れる・・すなわち、これは身体物理学的に腹の圧を、さらに高めてることになるんですが・・そういう形で程よく吸い込む。

これを胸( 背筋 )を反らし気味にし繰り返す

これを、眉間を涼しくし意志の力でお腹がなんとなくポカポカし気持ちよく感じ

上半身の緊張が取れて体が楽になるまで意図して´大変だったね・・辛かったね´・・という体へのねぎらいを込めて数回(2,3回でも充分)繰り返す。

そうして呼吸を静かに戻したら、上半身の細胞が活性化しつつ弛んで、うまく行けば透明人間になったような感じになる場合もあります。

これが、ややカスタマイズした「 逆腹式呼吸 」のやり方です。

逆腹式呼吸を時々行うのが、なぜ?Whyよいかと申しますと

先ず

太陽神経叢に多くの心地いいマッサージ刺激を入れて腹腔内の血流を盛んにすることが出来ます。

太陽神経叢は自律神経を調整する役割がありますが・・

自律神経が調整されると五感が適切に鎮静化され

いわゆる雑念妄想が遮断されていきます。

それに

普通の完全呼吸や一般の腹式呼吸や丹田呼吸の逆で

息を吸う時にお腹を絞ってへこませ、息を吐く時にお腹をふくらます

ようにするという逆式なので

これ・・ある意味難しいですよね。

自然にできません。

これは、眉間の少し上奥の前頭前野の高次の意志の力が働く場を用いて注意を入念にした・・より意識のまな板の上に上げた呼吸をしないとできない。

ですので

クンバハカ体勢を基本にしつつも、こういう逆式の呼吸を1日1~2回でもして、

その都度心地よさを心身に感じさせてあげることで、よい作用が生活に生じてきますから。

※新しい習慣パターンを作るコツは、STEP1でも述べたしSTEP5でも述べますが小さすぎて失敗しようもない容易なことを毎日繰り返して、実行記録をつけることが、新しい習慣を促します。

『 小さな習慣 』の著者のスティーヴン・ガイズ氏の体験も示唆に富んでいます。

氏は、いつも毎年の暮れに「 来年は運動を習慣にしよう 」と決意してたそうです。

しかし、過去10年間というもの同じ目標を掲げながらも、いつも、なぜか億劫で運動に着手できず挫折を繰り返してきたのだとか。

そこで、それならと・・「 毎日、腕立て伏せを1回だけ行う 」という、これまで立ててきた日課に比べたら

もう、あり得ないほど容易なことを日課にしてみたところ

腕立て伏せ1回終わった・・本日のタスク達成・・まあ、ついでにあと1回、あと1回…と繰り返していった結果

はたと気づけば腕立て伏せを20分間も続けていたのだそう。

これに気をよくして、その翌日から「 腕立て伏せ1回チャレンジの日課 」を毎日続けるようになり

恐らく疲れてたり気乗りしない時もあったはずで本当に1日1回で終わった時もあったと推察しますが

結果的にはそれ以上の回数をこなし30分の筋トレまでもするようにまでなった。

この経験から氏は、「新たに習慣にしたいと思った行動を、もっともっと小さくし、それを繰り返すことで生活の一部にすれば、大きな成果につながる」と気づき、苦節10年の挫折を経て新しい習慣にすることができたのだそうです。

ですので「毎日、逆腹式呼吸を1回だけ行う」を、先ずは3日行うを目標にするでもいい・・気が乗らなければ1回でいいし、気持ちが乗れば、息を詰めず無理をしない形で4,5回くらい続けて体のバランスをとってやったらよいと思ってます。

ちなみに、たかが1日1回と侮るなかれ・・1日に20,000回も私たちは呼吸していて1回の呼吸でおよそ0.5Lです。

ちょうど小さなペットボトルと同じ量の空気を取り入れ、出しているってことになる。

1分間では、ペットボトル約14本から15本分です。

ということは、1日で0.5L×20,000回=10,000Lですよね。

高校時代の化学基礎をちょっと思い出してほしいんですが・・

空気のモル数は標準状態0℃1気圧で28.8g( 窒素79% 酸素21%でモル数を換算 )ですよね。

ただし、温度25℃の時は空気1モルは22.4Lではなく、膨張していて

大体24.8Lとされてるので補正して・・

1日分の体を出入りする空気の体積 10,000Lを空気の重さとして計算し直すと

10,000L÷24.8×0.0288=11.6kg

の空気が、あなたの体を出入りしてるってことになりますよね。

現代人は先にも指摘したように1分間に16~17回( 1時間で約1000回 )の呼吸をしてるわけですが

これでは速すぎる・・脊柱は曲がって深層の筋肉は堅く、息は浅く短く、心はイライラし、血は逆上しがちで眼は充血し脳は混線・・

重心が上へと上がっていく。

試しに直立して脚をピンと伸ばしたまま上半身を曲げて床に掌がつくでしょうか?

20代~30代の青年にしてさえ、つきかねる人が意外に多いでしょう。

虚無感や不安、焦燥、怒りによって体も不自然になって呼吸も浅くなっている。

しかし

今後の体の持ち方や呼吸の仕方を心がけて

この際の1回1回が長く深くなって、より多くの酸素( プラナ、vril)を肺の底まで心地よく取り込めるようになるか?浅い呼吸しかできないかで大きな差が出てきます。

器質的な面からも腹が練れていなくて

深い筋肉が弱ってて重心および氣が上へ上がりやすい・・

器質的に浅い呼吸しかできなかった場合は、肺が縮まって、本来の肺活量が少なくなりますから。

ですので、「毎日、丹田を鍛えつつ先の肺の底まで空気を入れる深呼吸を1回だけ楽しい気分で意識して行い心地よさを味わう」を日課にするでもいいし

「毎日、丹田を鍛えて逆腹式呼吸を1回だけ意識して心地よい気分を味わう。これを先ずは3日」を目標にするでもよいので、

1回出来ただけでも、そのたった1回を喜び感謝するくせを付けて

3日出来たら、3日出来た素晴らしい!と励まし勇気づけて、次は1週間を目標にし、真剣かつ丁寧にやり、それも出来たら、思いっきり慰労し励ましてやる。

さらに3週間、3カ月続けることが出来たら、それをひとまとまりの体験として仕事や生活によい影響がなかったかをフィ-ドバックするという事。

それを続けていったら、これだけでも無意識の呼吸の質も少しずつ少しずつ深くなり、確実に変わる・・

微妙な差でも積算していけば大きく変わってくることでしょう。

ちなみに、3か月も続けたら神経ネットワークの接続がされ統合されて、ちょっとのメンテナンスや微調整でよいという形になるとみています。

せっかくなので、天風式クンバハカの「全身を締める感覚」+全身呼吸+レゾナンス呼吸を組み合わせたものも、この際試してみましょう。

レゾナンス呼吸について

レゾナンス呼吸(Resonance Breathing)は、聞きなれない方も多いと思うので簡単に説明すると、

この呼吸法は呼吸のリズムを一定のペースに整えることで、自律神経や心臓の働きを安定させる呼吸法です。

特に「1分間に約5〜6回(1回の呼吸に10〜12秒かける)」というゆっくりしたペースで行うのが特徴です。

人間の心拍は呼吸に合わせて変動します(呼吸性心拍変動:RSA)。

息を吸うと心拍が少し速くなり、吐くと遅くなります。

この変動が最大になる「共鳴(resonance)」の呼吸リズムが、人それぞれありますが、多くの人では 約0.1Hz(6回/分) 前後です。

このペースで呼吸すると、心拍変動(HRV)が増加し、ストレス低減やリラックス効果が高まるとされています。

今回提案する呼吸の方法は、天風先生の方法と組み合わせた呼吸法で以下の特徴があります。

●レゾナンス呼吸の安定効果(HRV<心拍変動>向上・自律神経安定)

●クンバハカの中心軸の感覚(重心が下がり、意識が一点化)

●全身呼吸による拡がり感(身体全体で呼吸する感覚)

●保息がないので、動きの中や日常生活でも応用しやすい

天風式クンバハカの「全身を締める感覚」+全身呼吸+レゾナンス呼吸の実施手順

やり方についても解説してみます。

1,姿勢

背筋を意識し、心地よく伸ばし、肩と胸を軽く、ふわっと開きます。

足裏や坐骨を地面に根付かせる感覚を持つ。骨で断つイメージです。

また、ちらちら書いたように、意念も大事です。

つまり、ただ酸素を吸って二酸化炭素を出すとしない。

天風先生の言葉を借りれば神韻縹渺たるVrilが、私が吸う大気にも含まれていて満ちている。それを有難くいただくと、そっと意念して行うだけでも、全然違うはずです。

2,吸気(約6秒)

鼻からゆっくり吸います。

丹田(おへその下)を中心に下腹部がふくらみ、同時に全身へ空気・エネルギー(vril)が広がるように意識です。

吸う途中から軽く会陰部・下腹部を引き締め(クンバハカ感覚)、背中・胸の張りを保つようにします。

3,呼気(約6秒)

会陰部・下腹部の軽い締めを保ったまま、静かに吐きます。

吐くときは全身の余分な力・緊張が外へ流れ出す感覚です。

息の終わりまで締めを保ち、吐いたら自然に緩めます。

4,繰り返し(5〜10分)

呼吸は途切れなく流れるようにします。

締めすぎず、「中庸の力感(7分目)」を保つことがポイントです。

基本は、無理をせず明晰な心地よさを感じることです。

なおレゾナンス呼吸や全身呼吸にクンバハカ的な要素を加えると、副交感神経が強く働きすぎることがあります。

その結果として起こるのが、 ぼーっと感・だるさ・明晰度低下 です。

なぜ起こるか(生理的背景)

呼吸が深くゆっくり → 交感神経が抑制され、副交感神経が優位になるからです。

過度に副交感神経寄りになると、脳への血流が一時的に減り、覚醒度が下がります。

良くない兆候として修正が必要と捉えるべき状態

▼頭が重い、眠気が強くなる

▼注意力や反応速度が落ちる

▼思考が遅くなり、判断が鈍る

▼身体がだるく、起き上がるのが面倒になる

▼呼吸後に立ち上がるとフラッとする(起立性低血圧的な反応)

そうなったときの調整法も簡単言挙げておきます。

呼吸を少し速める

6秒吸う+6秒吐く → 4秒吸う+4秒吐く などに変更

クンバハカの締めを弱める

「1割の力」で軽く内側を感じる程度にするなど。

姿勢を変える

座位→立位にし、背骨を軽く伸ばす

視線と意識を外へ向ける

遠くの景色や周囲の音に注意を向ける

良い兆候(順調に進んでいるサイン)も書いてみますね。

良い兆候(順調に進んでいるサイン

生理面

●呼吸後に頭がクリアで軽い

●姿勢が自然に安定し、背筋がすっと伸びる

●手足が温かく、指先まで血が通っている感じ

●鼓動が静かで落ち着いている

●呼吸のリズムが自然に保たれ、苦しさがない

心理面

●落ち着いているのに、周囲への注意力もある

●意識が「今ここ」に集まり、雑念が減る

●穏やかな自信感や安心感が出てくる

●感情が安定し、小さなことに過敏にならない

●実践後、すぐに動きや作業に移れる

このような活力を得やすい呼吸とクンバハカ( 神経反射の調節 )を習いにすると醸し出される雰囲気が変わってきて

あなたの周りの人間関係も変わってくるかもしれません。

次の項目では、STEP4 願望を紙に書くことの重要性について、実際体験を交えて説明します。